| 文化財解説文 | ①線刻観音菩薩懸仏

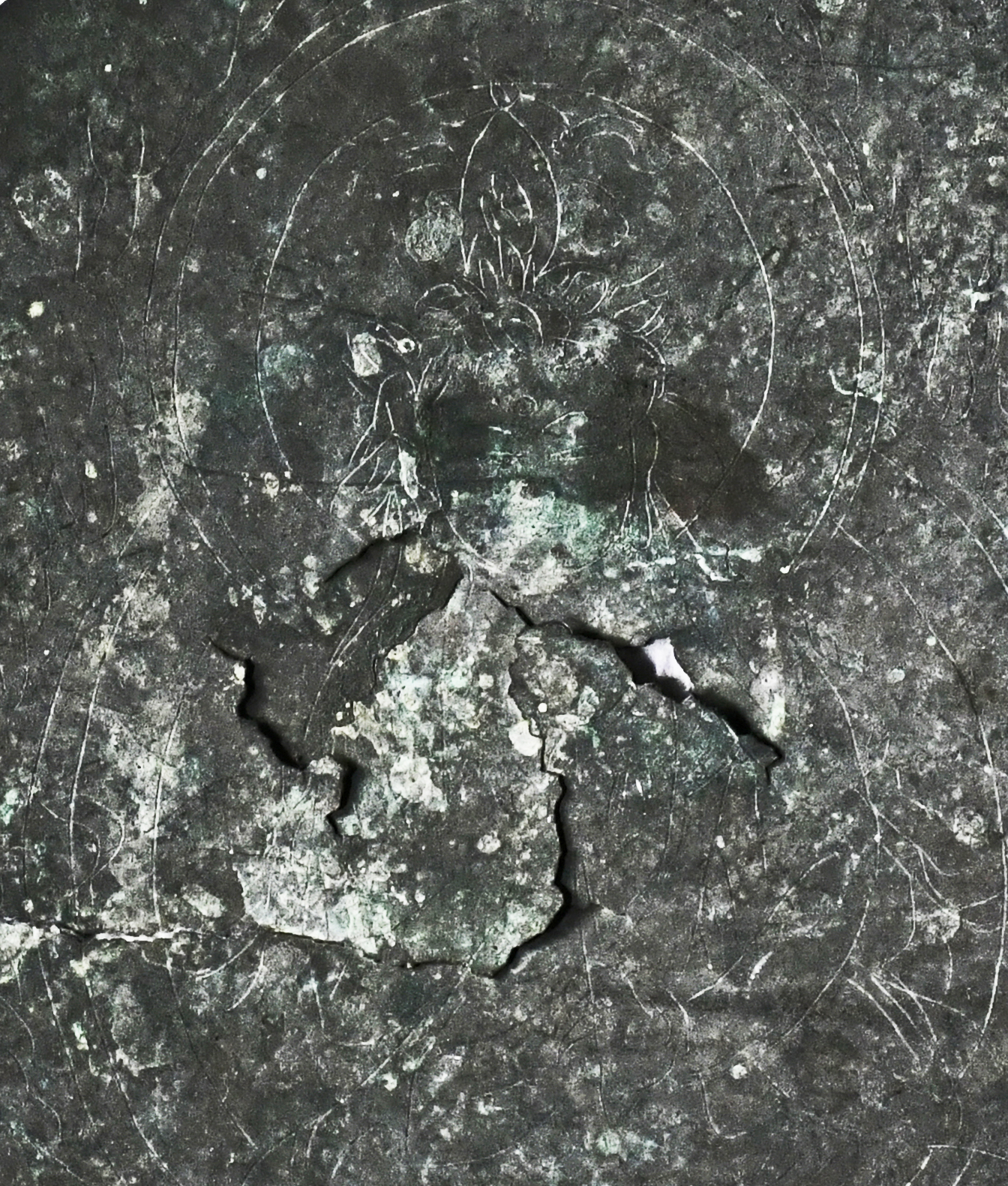

平安時代末~鎌倉時代初期(12世紀後半) 鏡板に観音菩薩坐像を線刻した懸仏。菩薩像は鏡面にごく細い毛彫りで描かれる。印相(いんそう)、衣文などを丁寧に表し、中央部から向かって左方に複雑に亀裂が入って細部が判然としないが、頭頂に化仏光背(けぶつこうはい)とみられる舟形を表すので、聖観音(しょうかんのん)と判断される。目尻をわずかに上げ、細く目を開く。眉も吊り上がる。耳を大きく表し、耳朶(じだ)も下方へ膨らませる。その下方に長く垂髪を表す。頭部には花飾り様の宝冠を表す。左手は腹前に垂下し、未敷蓮華を持して、屈指した右腕の掌を蓮華にかざす。脚は結跏趺坐(けっかふざ)し、筋弁を表した蓮台上に坐す。光背は頭光、身光とも円形で、内・外区を表して、外縁は二重線に火焔を表現している。 ②線刻女神懸仏 1面 鎌倉時代(12世紀末~13世紀) 鏡板に女神坐像を線刻した懸仏。神像は鏡面に毛彫りで描かれるが、表現は至って粗い。従前は頭頂の盛り上がりを冠と見て男神像とされてきたが、耳を表さずに、外方に長髪と見られる刻線を表して下方に垂下するので女神像と判断される。頭頂の冠の巾子ともみえる盛り上がりは髷の表現で、額の山形の短い刻線も髪を分けた髪際を表し、冠を被る表現でないのは明らかである。両腕は垂下して腹前で合わせるように見える。腰より下の裳は左右に流れるように描く。 ※以上2面は、平成2年5月8日付で「金銅線刻菩薩像御正体」「金銅線刻男神像御正体」として県指定文化財に指定されている。 ③毘沙門天懸仏 1面 鎌倉時代(13世紀) 鏡板に毘沙門天の打出し像を取り付けた懸仏。鏡板はヒノキとみられる針葉樹の板を胎として銅板を張る。半肉打出しの毘沙門天像を針金で取り付ける。 毘沙門天は右手を振り上げ、左手を腰に据えるも、右手の持物は欠失。目と口は鏨彫りにより、目尻を強く吊り上げる。鎧下の着衣は、左肩近くで上方に尖らす。下方左右に打出しの花瓶を鋲留めする。蓮茎は欠失。左右上方に鐶・鐶座金具を鋲留めする。鐶座は花先型で紐結び用の三弁花を粗く浅い蹴彫で表す。 ④如来懸仏 1面 鎌倉時代(13~14世紀) 鏡板に打出しの如来三尊像を取付けたとみられる懸仏で、現状は左下の阿弥陀と思しき如来像のみを残す。鏡板はヒノキとみられる針葉樹の板を胎として銅板を張る。 半肉の如来像は鋳造とみられる。面部の出が高く、鏨で細かく目と口を表す。袈裟は偏袒右肩でやや太い毛彫り線で表す。衣端は蓮台まで及び、足は表さない。腹前で定印を組むとみられるが、わずかな刻線を認めるに過ぎない。蓮台の蓮弁も太い毛彫りで表し、弁脈は表さない。如来像の右下に半肉の花瓶を取付ける。蓮茎は欠失。 ⑤阿弥陀如来懸仏 1面 南北朝~室町時代(14~15世紀) 薄い銅板製の鏡板に半肉の阿弥陀如来坐像を取り付けた懸仏。鏡板の表面は現状で金色を呈した箇所がある。鍍金・鍍銀を施したものか。 阿弥陀如来像は鋳造とみられ、総体に量感豊かに表す。面相はふくよかで古様な顔立ちをみせる。目と口は鏨で表し、肉髻はやや低い。袈裟は偏袒右肩とし、細い毛彫り線で表す。衣は蓮台まで及び、足は表さない。蓮台の蓮弁は一枚ずつ丁寧に表現し、間弁まで表すが、弁脈は表さない。尊像の左右に、尊像に比して大型の半肉打出しの花瓶を鋲留めする。一方に針金と銅板切出しで作る蓮を差す。 ⑥懸仏 1面 室町時代(15世紀) ごく薄い銅板で作る鏡板に、尊像その他の意匠を表裏から鏨で打出した懸仏である。中央に舟形光背を裏からの鏨打ちで表し、その中央に極めて不明瞭ながら尊像と思われる凹凸を打ち表す。光背の下方両脇にごく簡略な花瓶を表す。下方には表裏からの打出しと刻点を連ねて大きくうねる波を表す。 附1 懸仏鏡板 1面 鎌倉時代(13~14世紀) 独尊の尊像を取付けたとみられる鏡板。ヒノキとみられる針葉樹の板を胎として銅板を張る。左右下方に一対の半肉打出しの花瓶を鏡板裏で留める。蓮茎は欠失。 附2 懸仏鏡板 1面 室町時代(15世紀) 覆輪を巡らした薄い銅板製の鏡板。独尊の尊像を取り付けたとみられる。鏡板の左右に直接蓮を差した花瓶を粗い刻線で表す。蓮蓮は三茎式の室町時代に流行した表現をとる。左右上方に鐶・鐶座を各々別材で鋲留めする。表面に裏からの鏨打ちで花菱文を表す。 附3 懸仏鏡板 1面 室町時代(15~16世紀) 木胎に銅板を貼った鏡板で、独尊の尊像を取り付けたとみられる。木胎は杉板製。中央に舟形光背のみを裏からの鏨彫りで表現する。光背根元近くに尊像を取り付けたとみられる小孔2個を空ける。光背の上方にも天蓋を取り付けたとみられる小孔を2個空ける。光背の下方両脇にごく簡略な花瓶を表す。下方には表裏からの打出しと刻点を連ねて大きくうねる波を表す。 向かって右上方には粗い打出しの獅子噛座を表し、墨線で口と歯の境を表現する。 |

|---|---|

| 画像 |

|