| 文化財解説文 |

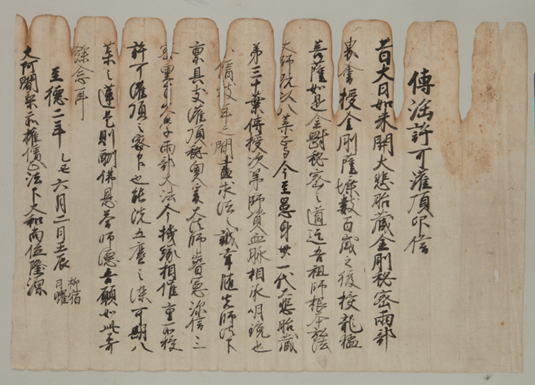

瀧谷寺は、永和元年(1375)に睿憲上人が開山した真言宗の古刹で、江戸時代には越前・加賀の真言宗新義派の触頭をつとめた。近世末までは、醍醐寺報恩院末であったが、明治27年(1894)以降、真言宗智山派となる。中世以降、当地方を支配した豪族堀江氏をはじめ、朝倉氏、柴田氏、さらに福井藩主松平氏、丸岡藩主本多・有馬両氏ら領主の祈願所であり、その保護を受けた。瀧谷寺に伝わる文書群のうち指定対象は、中世文書が154点、近世文書が1,518点、聖教が699点の合計2,371点である。中世文書は主に、瀧谷寺の本寺であった醍醐寺報恩院に関する文書や朝倉氏関係の文書が多く残る。近世文書は1,518点と分量が多く、内容も豊富で、本山や末寺関係以外に、寺領や寺での法会・祈祷に関する資料が多く残されている。聖教とは、寺院における教義や行法に関しての記録や僧侶の修学、宗教活動の実践に用いられた仏教典籍類のことであるが、瀧谷寺に伝わる聖教699点の大半は、師である僧が弟子に秘法を伝授した証拠として授与する書状である印信類である。瀧谷寺が越前における真言教学の拠点寺院として中心的な位置にあったことを示す資料として貴重である。 |