| 名称 | 龍澤寺文書 |

|---|---|

| よみがな | りゅうたくじもんじょ |

| 指定区分 | 県指定 |

| 種別 | 有形文化財 書跡・典籍・古文書 |

| 時代 | 南北朝時代以降 |

| 所有者所在地 | あわら市 |

| 所有者・管理者 | 龍澤寺 |

| 員数 | 165点 |

| 指定年月日 | 令和2.8.4 |

| 指定番号 | 福井県指定第463号 |

| 構造形式・法量 | |

| 公開状況 | |

| 交通案内 | |

| 公式リンク |

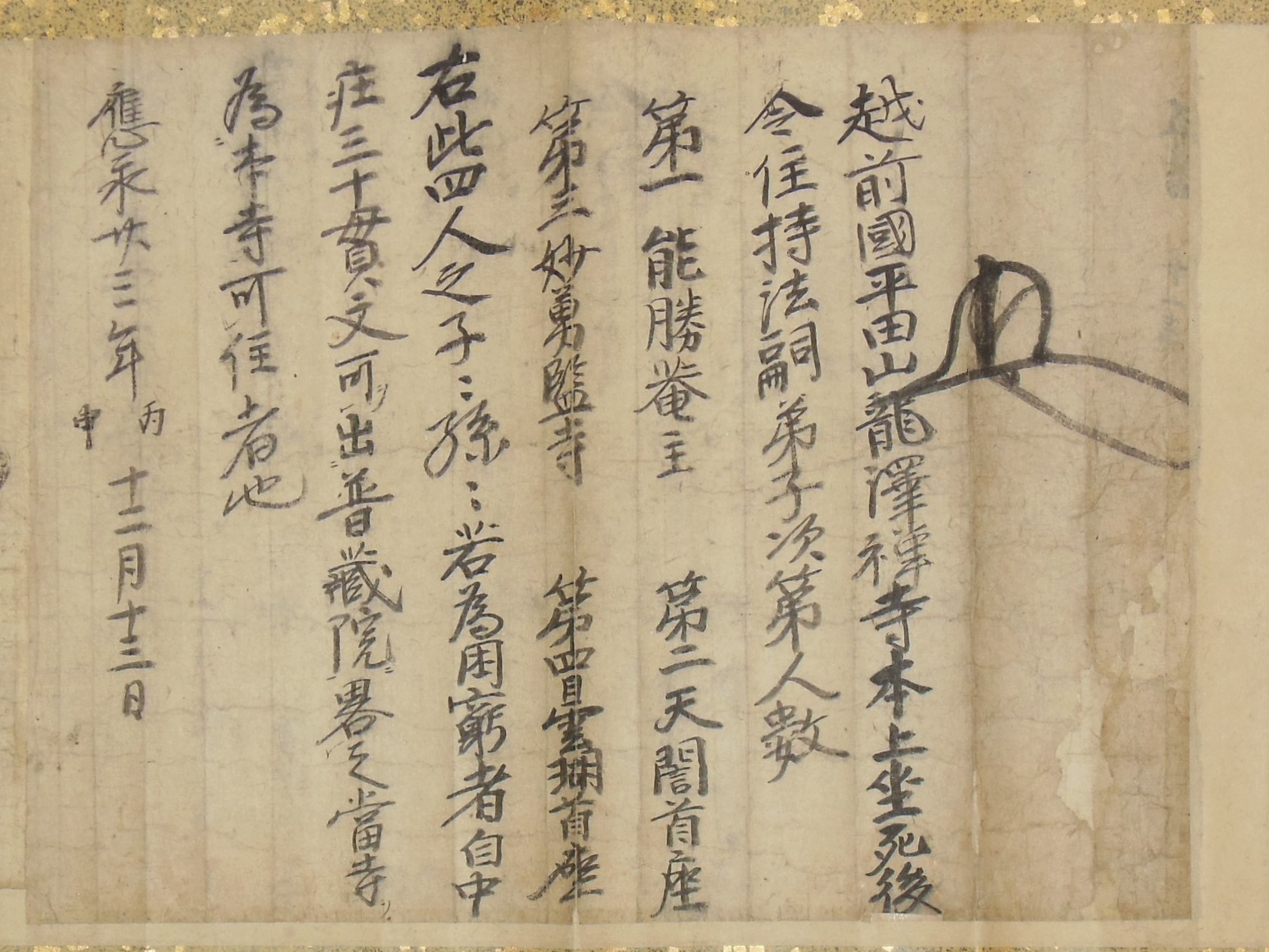

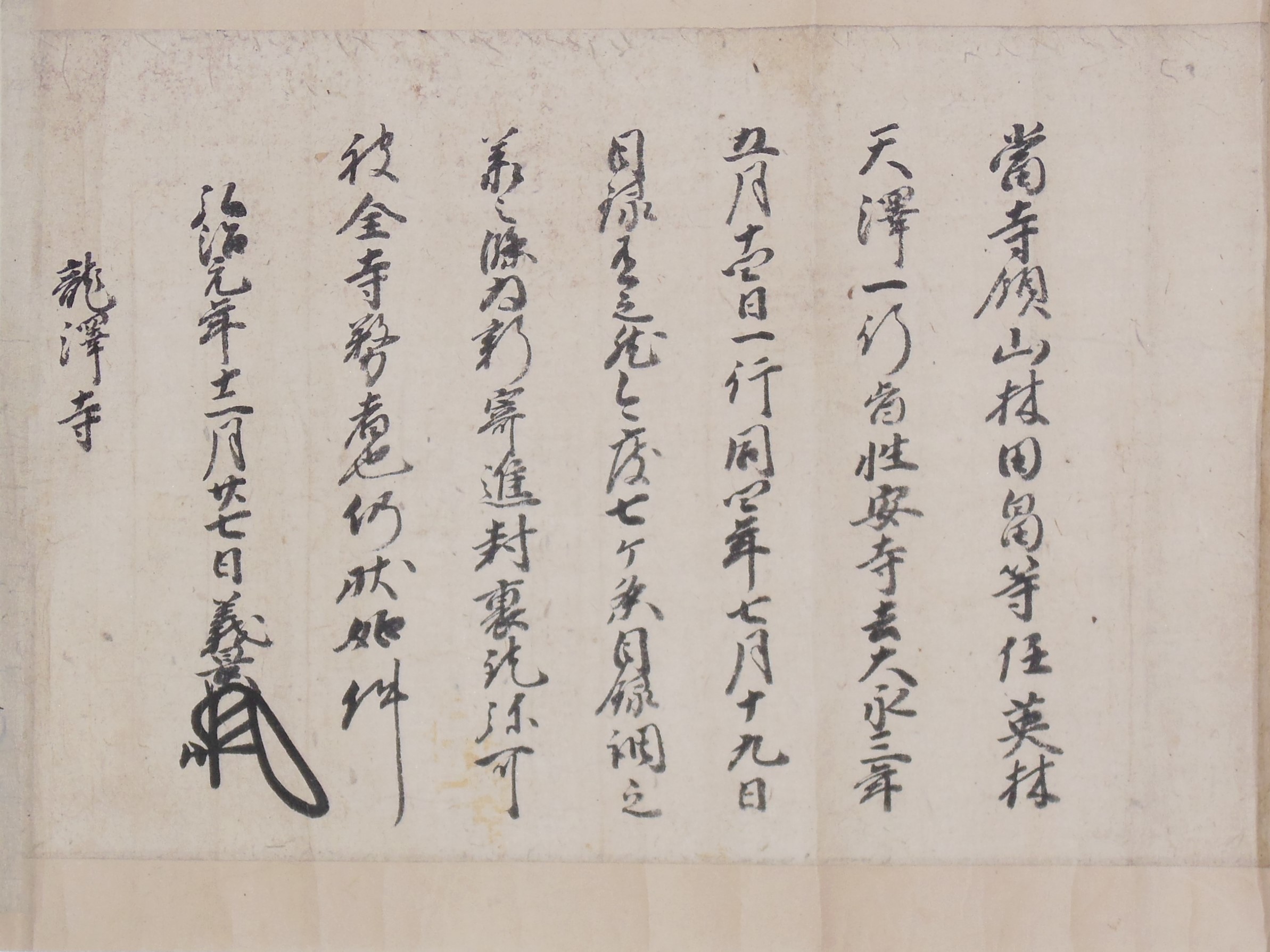

| 文化財解説文 | 龍澤寺文書は、あわら市御簾尾の曹洞宗寺院龍澤寺に伝来した、南北朝時代から近代に亘る古文書群である。同寺は、南北朝時代の永徳二年(1382)、越前国の豪族 小布施氏(おぶせし)が、能登総持寺(そうじじ)五院の一つ 普蔵院(ふぞういん)や加賀仏陀寺(ぶっだじ)を開いた太源宗真(たいげんそうしん)の門弟である 梅山聞本(ばいざんもんほん)を招いて創建されたと伝える。伝存する文書のうち、江戸時代以前の文書は、開祖梅山聞本関係文書はもちろん、越前国守護であった 斯波氏(しばし)関係文書や、朝倉氏など当地を支配した武家文書が残される。また、龍澤寺の寺領目録や、坪付帳が残されていることが注目され、寺領収納のあり方や 、越前坂井郡と吉田郡の、室町時代から戦国時代にかけての土地所有の状況を伝える上で貴重である。近世文書では、当地を支配した松平氏関係の武家文書が残されているほか、平田山龍澤寺(へいでんさんりゅうたくじ)定規(じょうぎ)に見える寺内の規則や、龍澤寺末寺とのある程度まとまった史料(末寺住持の交代や、末寺相論)などが残されており、近世曹洞宗の地方寺院のあり方を伝える。 |

|---|---|

| 画像 |

|