| 名称 | 花笠踊り |

|---|---|

| よみがな | はながさおどり |

| 指定区分 | 県指定 |

| 種別 | 民俗文化財 無形民俗 |

| 種類 | 無形民俗文化財 |

| 時代 | |

| 保存団体・保持者 | 花笠踊保存 |

| 所在地・伝承地 | 越前市柳元町 |

| 指定・選択・認定年月日 | 昭和55.3.11 |

| 指定番号 | 福井県指定第223号 |

| 民俗芸能等群での分類 | ふくいの農耕習俗(豊作への祈りと感謝) |

| 公開状況 | 8月2~5日 |

| 交通案内 | |

| 公式リンク |

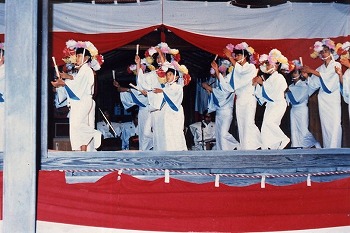

| 文化財解説文 | 旧服間村の柳、水間、市野々の各区は、昔、雨の少ない年には、水源である松ガ嶽の権現に雨乞いをし、その効があって雨が降ると、賀茂神社の秋祭で各区それぞれ芸能を奉納していた。その中で、柳区は花笠踊を担当し、同区には、明治・大正時代に花笠踊を奉納した際の費用帳簿が残されている。 歌詞は、現在20数種が残るが、すべて歌えるわけでなく、「○○踊をひとおどり」といった風流小唄踊の基本型を踏襲している。また踊は、平踊、腰かえし、平と腰のまじりなどがあり、単純簡潔で、よく洗練された風流踊の型を残している。 踊は雨乞いの必要なときのみ行われる。 |

|---|