| 文化財解説文 |

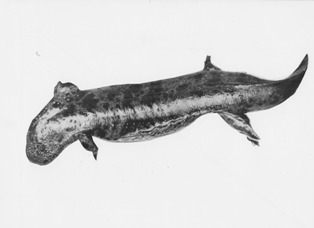

有尾目オオサンショウウオ科の世界最大の両生類。岐阜県以西の本州各地と九州北部に分布し、福井県内では嶺南地区の耳川、南川、佐分利川上流地域に生息する。体長50~60cm内外で、1mに達する個体も知られる。体色は茶褐色で黒の不規則な斑紋がある。頭部から背面にかけていぼ状の突起をもち、細かい歯を備えた口は大きく、目はかなり小さい。四肢は短く、頭は扁平で魚形をしていることから、昔は魚と思われた。尾部は短く、側扁し、末端部はひれ状になる。産卵期は8月下旬~9月下旬で、産下された卵は、寒天質の長い紐で数珠状に連結される。川岸の土の穴の中に潜み、夜間に活動する。他の小形のサンショウウオと異なり、変態後も終生水中で生活する。えさの大部分はサワガニで、カニ捕りの用のかごに紛れ込み、捕獲されることがある。その他に淡水魚やカエル等も食べる。極めて貪欲で、流れてくるものは何でも口にし、飢えると共食いも辞さない。半身に切り裂いても命を保つという意からか、「ハンザキ」の異名がある。国の特別天然記念物に指定(1952年3月29日)されており、貴重な動物であるから、河川等の護岸工事や水質汚染などで生息環境が荒廃しないよう、保護する必要がある。 |