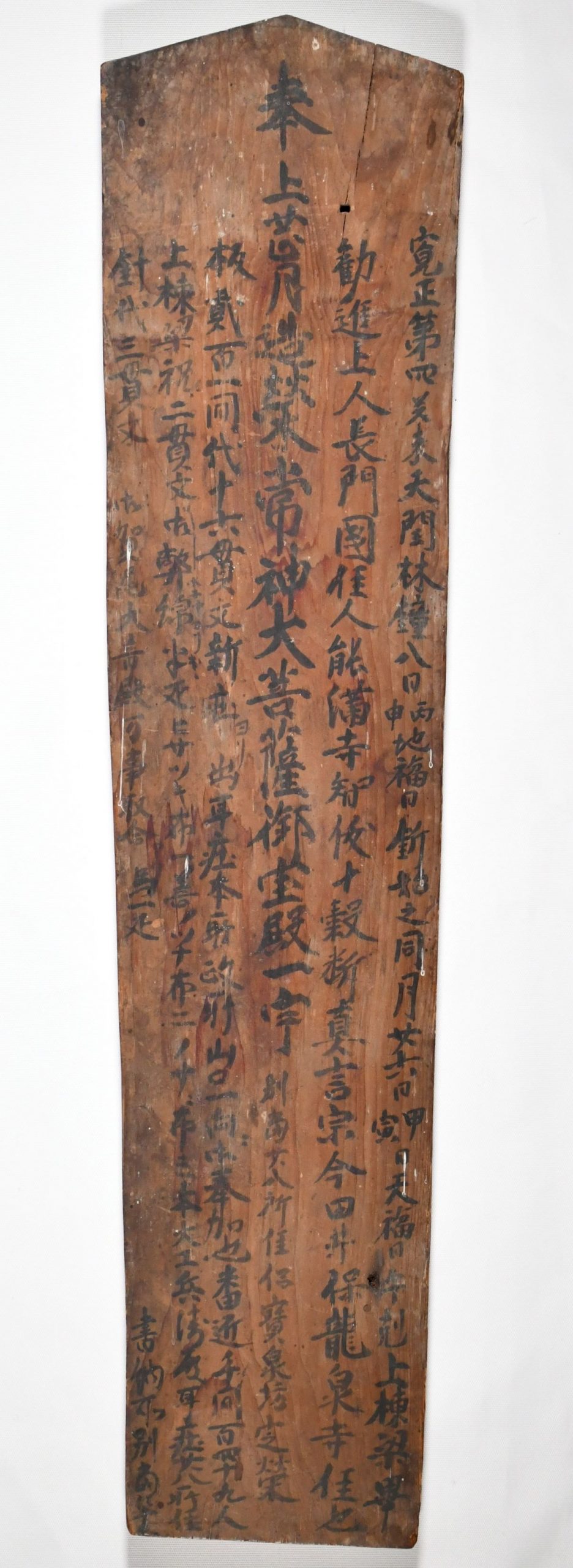

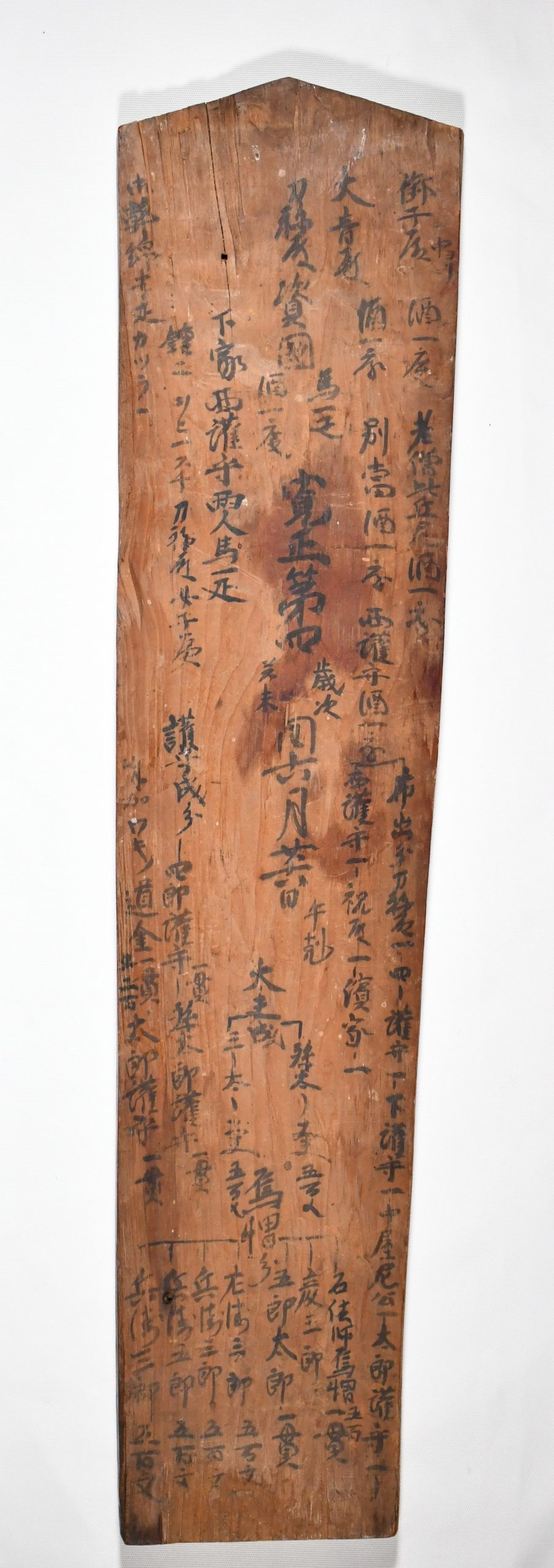

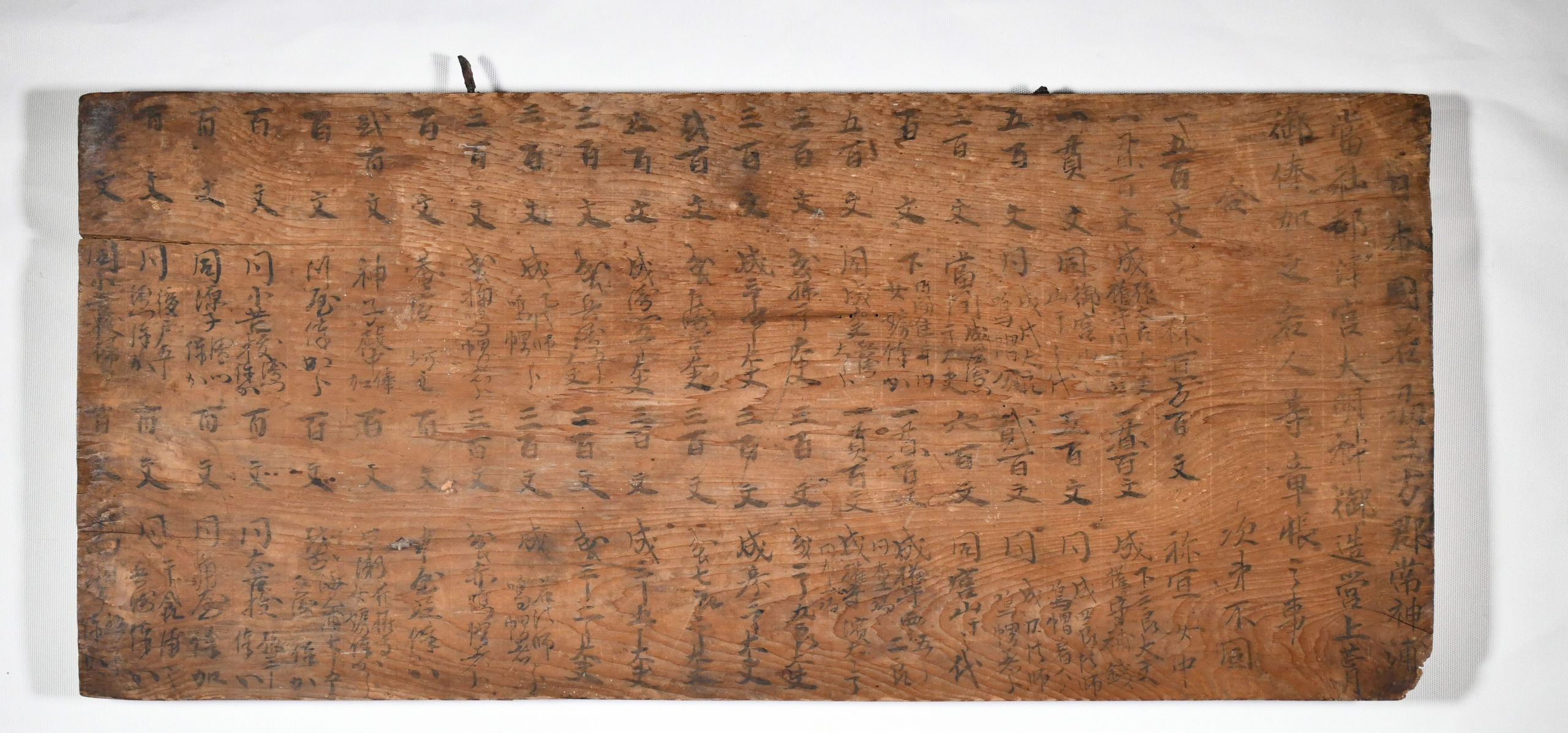

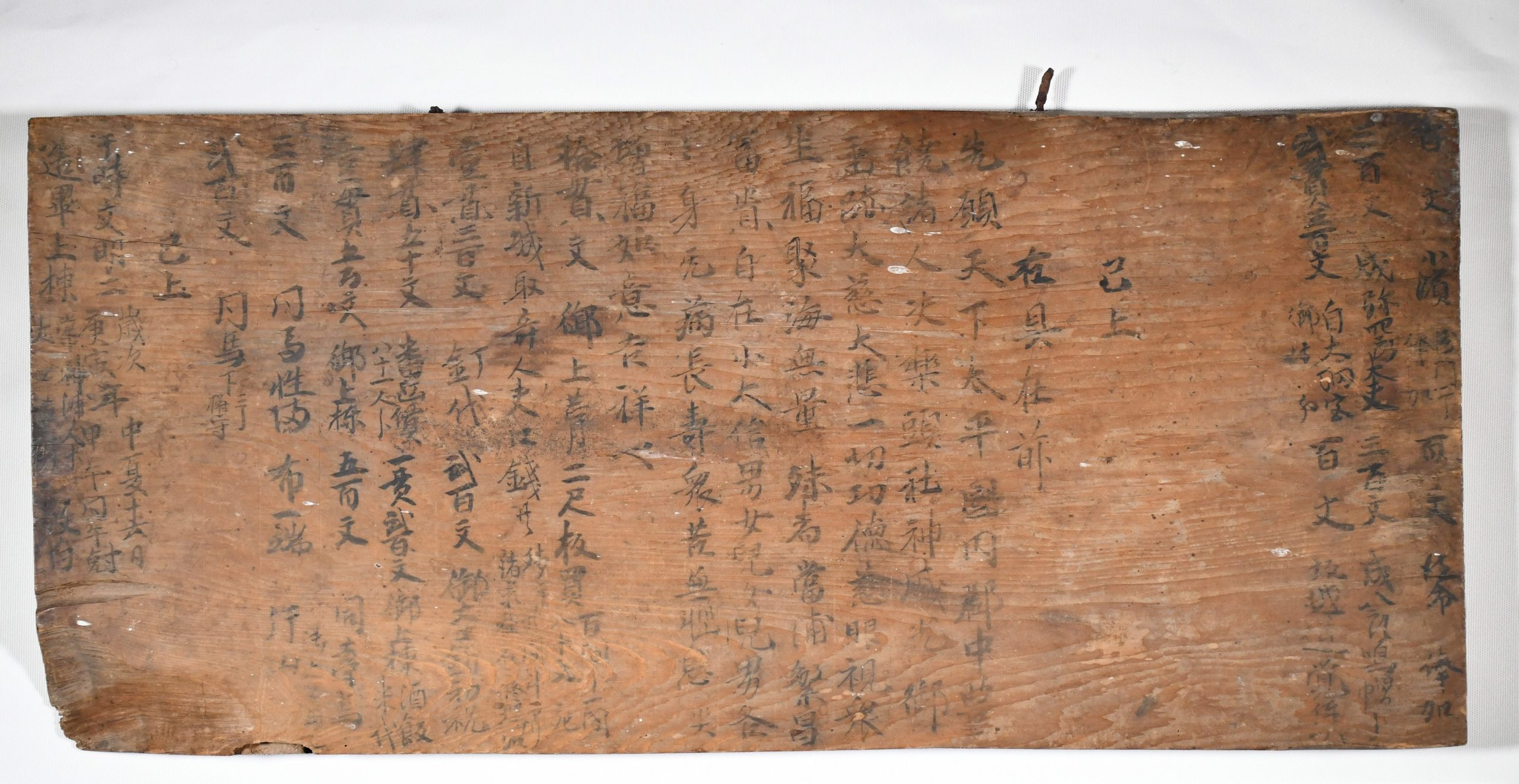

| 文化財解説文 | 常神(つねかみ)半島の先端、常神集落と神子(みこ)集落の中間に鎮座する常神社(つねかみしゃ)に伝存した、室町時代中期から昭和時代にわたって作成された棟札などの木札である。当社は、式内社(しきないしゃ)で古くは常神岬の西に所在する御神島(おんかみじま)にあったものが、現在地に遷座したと伝える。

棟札墨書には、一般的な棟札に記載される情報のほか、室町時代から安土桃山時代の棟札の記述には、社殿の造営費用の負担にあたって、村(浦)内外からの奉加(ほうが)が記される。また、県内唯一の文字資料として村(浦)内部の儀礼と結びついて費用負担がなされていたことが判明する棟札もある。このほか、大網(おおあみ)と呼ばれる村(浦)が共同で実施する漁業形態の得分(とくぶん)(利益)が造営費用に充てられていたことも判明し、漁業史を解明する資料としても貴重である。また、造営費用の奉加にあたっては、若狭国内近隣からの奉加者のほか、越前国はもちろん遠くは津軽などからの奉加者がいたことを示す棟札もあり、交通史を研究する上でも重要な資料である。 なお、当社に残る木札は、多くが棟札であるが、なかには「護摩札(ごまふだ)」などと呼称するほうが相応しい木札も見られるため、名称は「常神社棟札類」としている。 |

|---|---|

| 画像 |

|